李可染夫婦在師牛堂

李可染夫婦在師牛堂 犟牛圖

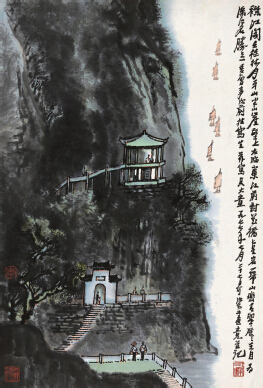

犟牛圖 襟江閣

襟江閣 井岡山

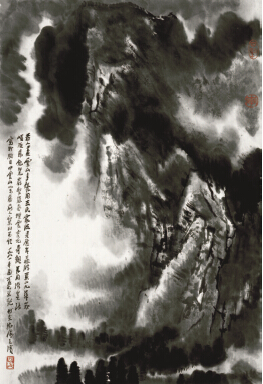

井岡山 潑墨雲山

潑墨雲山

文_王魯湘

李可染,中國近代傑出的畫家、詩人,畫家齊白石的弟子。 四十三歲任中央美術學院教授,四十九歲為變革山水畫,行程數万裡旅行寫生。 七十二歲任中國美術家協會副主席、中國畫研究院院長。 晚年用筆趨於老辣。 擅長畫山水、人物,尤其擅長畫牛。

李可染先生是中國近代畫壇一位里程碑式的人物,他博古通今,取中西繪畫之長,融入到水墨畫創作之中,尤擅山水。 他的畫重筆墨神韻,筆法精微巧妙,變化萬端;墨色沉厚蒼潤,別具一格。 他的水墨藝術深深地影響了現當代山水畫的發展。

拜師學藝不斷學習

李可染先生出生於徐州一個貧苦人家,原本與藝術無緣,後因一段奇緣得以跨入中國藝術的門檻。 學藝一生,他始終堅持思考、博取眾長融為己用,最終成為一代大師。 在其學藝生涯中,有四位藝術家對其的影響尤為深淵,可謂是李可染先生繪畫生涯的恩師。 他們就是錢食芝、林風眠、齊白石和黃賓虹四位先生。

李可染與藝術結緣完全是一次偶然。 少時,一次他和小伙伴們到徐州老城玩耍的時候,一時興起爬到了一個小牆頭上,恰巧看到院子裡有幾位老人在吟詩作畫,甚是高雅。 感到好奇的李可染被吸引了,一連幾天他都會過來觀看,後來就被其中一位老人收為徒弟,這位老人正是當地有名的畫家錢食芝先生。

錢食芝先生是李可染的啟蒙恩師,其山水畫師法清代四王(清初,王時敏、王鑑、王原祁、王翬),李可染一開始跟隨其學習的就是四王山水。 從師法四王中,李可染總結和借鑒了四王的山水圖式,然後又加以變革,創造性地轉化了四王山水,成就了獨具一格的山水新風。

但這一時期,李可染的畫風受當時追求魏晉風度的時代藝術風氣的影響,筆墨雖不拘一格、自由灑脫、瀟灑出塵,但也夾雜著一些狂傲和怪異。 這種畫風上的“輕、快”在後來被他自己看作是一種弊病,用了半生的時間去克服,這也直接影響了他拜齊白石為師後的學藝之路。

1929 年,李可染越級考入西湖國立藝術院研究部研究生,師從林風眠、法籍油畫家克羅多二位教授。 林風眠先生主張西方現代藝術與傳統中國藝術的互融,並主張在藝術中不斷表現出時代性、民族性及藝術家的個性。 這種調和中西,取長補短的藝術追求也成為日後李可染在創作中不斷探索的方向。

1945年抗日戰爭勝利以後,李可染及其夫人鄒佩珠同時收到了來自北平國立藝專和杭州藝專的邀請信,再三考量之後,李可染攜全家北上到北平國立藝專,並在徐悲鴻先生的介紹下拜齊白石和黃賓虹為師。 這個具有歷史性的選擇展現出了李可染超乎常人的藝術眼光和文化眼光,也為他之後融合黃賓虹的筆墨和齊白石的形式結構於一爐、創造個人新風奠定了重要的基礎。

正如齊白石先生所說的那樣——“學我者生,似我者亡”。 李可染師從齊白石,卻並未像其他同門一樣僅僅著眼於恩師的筆墨技巧,而是專注於磨練心境、凝練形式,也就是他所說的“我在齊門十年就學了一個字'慢' ”。 李可染師從錢食芝先生之時,行筆很快,並不沉著,沒有中正堂皇的渾厚氣息,為了改變這種狀態,他想到了以“慢”克“快”這個方法,自心境由內而外地尋求改變。

而師從黃賓虹先生則使李可染在用筆用墨方面發生了很大改變,也直接促使了他形成其後期代表性的藝術語言——“積墨”的出現。 1956 年,李可染外出寫生八個月,沿長江,先到黃山,後至三峽,並一路直到秦嶺。 在這八個月的寫生中間,已經可以看到在黃賓虹先生影響下所產生的“積墨”這種藝術特色。

也是在1956 年,在描繪畫陝西漢中的一批寫生畫中,可以看到李可染已經著意於創造了,他開始有意識地和古代山水畫形式拉開距離,大膽地進行剪裁、誇張,把最主要的東西誇張以後,放到畫面的最主要的結構部位,強調中景,略掉近景和遠景。 這是李可染對古代山水畫的一大重要改造。 古代山水畫在畫高遠的時候,一定是配合著深遠的,以此來強調畫面的縱深感。 但李可染卻打破了這種慣例,把縱深壓縮,變成了一個幾乎接近平面而又不是完全平面的東西,這種微妙的空間處理被稱之為“兩度半空間”。

圖式精妙筆走龍蛇

李可染是在對傳統山水畫理解之上,進行新的圖式的設計和創作的,他是有意地在進行這種美學上的追求。 他認為中國山水畫之所以在視覺上頭衝擊力不夠,一個很重要的原因就是中景佔的比例不大,小山和平地代表的前景佔的空間太大,天空的留白也過多。 這樣使得畫面的真正的主體在上部,倘若筆力又不足,那麼視覺衝擊力就會被大大削弱,這是需要改造的地方。 所以從寫生的時候開始,李可染就注意到這一點,自覺地在改變。

在構圖上李可染把中景變為主景,將其他多餘的內容果斷去除,同時把天空壓縮到最小以突出畫面的亮度。 李可染受過西畫訓練,他總是自覺地想要把倫勃朗的光影處理手法運用到中國山水畫中間,因此也一直在考慮如何分配畫面中間的白,使一幅畫中的白顯得最亮,這樣才有十足的精神氣。 過去中國畫也講留白,但他認為以往的留白處理還是做的不夠,要擠白,即要把白擠到最後不得不留的那一點點。 然後把這個空間最小的白和最大片的黑緊緊地挨在一起,在視覺上形成一個互補,這樣黑就最黑,白就最白,從而達到杜甫詩中描繪的那樣——黑入太陰雷雨垂,白摧朽骨龍虎死。 這也是為什麼李可染的畫上的題跋基本上都是滿題,就是要把天變灰,使得畫面核心部位擠出的白變成畫面中間最亮的部分。

上世紀40年代,李可染擅長潑墨;60、70年代後改為積墨,一遍一遍地畫,一張畫往往要畫上一個星期,畫了以後等著它幹到一定程度,再繼續畫,到最後畫紙幾乎全部被揉爛了,可見次數之多;而到了晚年,即80 年代以後則又變回潑墨山水。 但此時李可染的潑墨是一氣呵成的,一改40 年代過於飄逸的那種風格,筆墨顯得沉著渾厚,並能自如地在潑墨中一次性地完成所有的造型,同時又不做作、不僵硬。 這時畫中的留白都是渾然天成的,沒有任何設計、做作的痕跡,是幾十年功力積澱的結果,完全不同於早期的刻意留白。

這種留白其實也就是黃賓虹先生所說的“中國山水畫中有龍蛇”,即留白在畫中自如穿插飛動,使得整個畫面都充滿一股生氣,值得注意的是李可染晚年的用筆,筆被隱沒在墨里,這和很多其他的山水畫的不同之處在於,其他人的山水畫中的線條是顯性的,露在外面,墨和色並不淹沒這個線條,但是李可染則在某種意義上是要用渾厚的、一層一層的墨把這種線隱進去。 隱進去以後,支撐整個畫面的就是白,他用白作為自己畫的結構支撐線,此外,李可染先生在用墨的時候,筆在紙上著力的輕、重是和他用墨的濃、淡成反比,越是濃的地方用筆的力度就越小,越是淡的地方,用筆的力度反而越大,凡是他的淡墨的地方,紙是被搓起來一層球的。

此外李可染先生晚年的潑墨淋漓猶濕,一張畫畫完以後,其實已經乾透了,但是看它的時候還覺得是濕漉漉的。 這是李可染先生一生嚮往的水墨畫的最高境界,可以從《井岡山》中得以看到。

心畫合一高山仰止

李可染先生作畫是有信仰的,他常常把山水畫類比為一座教堂來畫,就如同很多西方宗教畫家利用繪畫、雕塑和建築來呈現教堂,這樣使得人們在走進教堂後,就立刻被各種各樣的光影、線條帶入到一種天國的意境中。 李可染在畫中表達了一種中國自古以來的對自然的崇拜之情。如他筆下的黃山,如同處在宇宙初開的那種境界中,天地、宇宙好像剛剛甦醒,還在混沌初開中,意境深邃精妙。

在此之前,很多畫家並沒有自覺地意識到這點,也沒有強化山水畫中的這種宗教情感。 但李可染把它強化了,他受到倫勃朗的影響,受到歐洲的哥特式教堂的影響後,就開始重新審視,重新思考,通過造型和光影,把深深的愛和大自然的神聖性表達出來。 無論是黃山,還是漓江,他確定無疑地實現了藝術家創造第三個自然的能力。

李可染一生勤奮不懈,他的畫室共用過六個齋名堂號:有君堂、師牛堂、識缺齋、天海樓、十師齋、墨天閣。 在不同的歷史階段用不同的齋號,其實鮮明地表達了他在不同階段的藝術思考和藝術追求。 第一個有君堂的堂號李可染從40 年代上半期開始在重慶使用,一直用到40 年代末、50 年代初,取名的緣由是結婚之時新房裡冒出來一棵竹筍,同時又娶得鄒佩珠先生這一位新婦,是一個雙關語。 有君堂時期實際上是李可染確立一種筆墨中間的君子人格時期。 這一時期的作品用筆用墨和其晚年作品的用筆判若兩人。 這一時期作品的線條非常飄逸瀟灑,用的淡墨像一層薄紗一樣,如畫一個半透明的扇面,它半透明的狀態,李可染也畫出來了。

1942年、1943 年左右,李可染在重慶開始畫牛,他畫牛有兩個原因。 第一個原因就是那時他們全家都住在農村,新房的隔壁是個牛棚,養著一頭老水牛,他每天都能看到;第二個原因則是當時抗戰正處在最艱難的僵持階段,國人需要有一種事物來代表堅韌的精神,以此來支撐抗戰的鬥志,牛就成為很好的選擇。 李可染索性最後將齋名也取為師牛堂,寓意要像牛那樣踏踏實實的做人、工作和從事藝術。 李可染晚年大部分的經典作品,即所謂確立了李家山水的形態以後的經典作品基本上都是在師牛堂這個時期畫出來的。

到70 歲以後,李可染覺得自己還有缺點,還要作為“白髮學童”從頭開始識缺,遂取名識缺齋。再之後是十師齋,意為廣學多師,向古今所有的大師學習。 最後學成後覺得自己站在了天海之上,充滿了藝術自信,可以驕傲地宣布自己站在了墨天閣上,墨比天高,一眼望過去,東方既白。

李可染在80年代的時候經常跟人說起“東方既白”。 當時隨著西方藝術思潮的湧入,大家開始對中國的傳統藝術和文化表示一種懷疑,到最後甚至產生一種歷史虛無主義,認為中國輝煌的藝術高峰期已經過去了。 此後,我們中國的藝術和西方的現代藝術相比已經沒有可比性了。 在這種情況下,李可染提出了“東方既白”,他認為,東方繪畫尤其是中國藝術的曙光剛剛升起,有著美好前途和輝煌的前景。

萬古春秋樹豐碑

李可染在1989年離開了我們,其後他的太太鄒佩珠先生在數十年內,將他生前要做未做的事全部做完了。 鄒佩珠先生不僅成立了李可染藝術基金會,還成立了李可染畫院,然後又把她所繼承下來的李可染的作品和有關李可染所有的文獻資料全部捐給了北京市人民政府。

今年鄒佩珠也離開了我們,雖然很遺憾,但是他們的藝術、他們那段光輝的藝術歲月會一直如同紀念碑一樣深深地紮根在歷史的塵土中,留待後人去緬懷和瞻仰。

來源:《藝術品鑑》雜誌

沒有留言:

張貼留言